Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Malmö System

Blau, Grün und Grau in Balance

Regengarten in Malmö – Begrünte Baumgrube mit Retentions- und Kühlfunktion im urbanen Straßenraum.

(Foto: Emir Hasanagić, 2025)

Warum Malmö neue Wege ging?

Malmö, die südlichste Großstadt Schwedens, steht exemplarisch für den Wandel skandinavischer Städte im Zeichen des Klimawandels. Kaum eine andere Kommune hat in den letzten Jahrzehnten so konsequent auf integrierte, naturbasierte Lösungen gesetzt, um urbane Lebensqualität, Wasserbewirtschaftung und Klimaresilienz zu verbinden.

Die Stadt liegt in einer der wärmsten und trockensten Regionen Schwedens. Das Temperaturgefälle zwischen Stadt und Umland verstärkt die Effekte der urbanen Wärmeinsel, während zunehmende Extremwetterereignisse – längere Hitzeperioden, Starkregen, Dürre – die Vegetation, Infrastruktur und Kanalisation gleichermaßen belasten. Besonders die Sommer 2018, 2020 und 2021 zeigten die Grenzen des bestehenden Systems: ausgetrocknete Baumstandorte, geschädigte Rasenflächen, hitzestressige Plätze und überforderte Entwässerungsnetze.

Daten des Schwedischen Meteorologischen Instituts (SMHI) belegen diese Entwicklung. In einem durchschnittlichen Jahr gleicht das Niederschlagsüberschuss des Winters den Verdunstungsdefiziten des Sommers aus. Doch 2018 war anders: Die Kurven der Verdunstung lagen monatelang über denen des Niederschlags – ein klares Signal, dass klassische Stadtentwässerung ohne Speichervolumen nicht mehr zukunftsfähig ist.

Diese klimatischen Veränderungen haben Malmö dazu bewegt, den Umgang mit Regenwasser neu zu denken: von der schnellen Ableitung zur aktiven Nutzung, von linearen Systemen zu vernetzten, blau-grünen Infrastrukturen.

Entstehung des Blue-Green-Grey-Systems

Bereits in den 1990er-Jahren begann Malmö – unter maßgeblicher Beteiligung des Ingenieurs Peter Stahre – mit der Entwicklung eines neuen Stadtmodells, das Wasser, Vegetation und Infrastruktur als gleichberechtigte Systeme betrachtet. In Projekten wie Augustenborg Eco-City und später Västra Hamnen wurden die ersten Blau-Grün-Grau-Systeme (BGG) umgesetzt.

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll:

„Blau“ steht für die Retention und Nutzung von Regenwasser,

„Grün“ für die Vegetation und biologische Vielfalt,

„Grau“ für tragfähige, nutzbare Stadtoberflächen.

Durch die Kombination dieser drei Dimensionen entstehen multifunktionale Stadträume, die nicht nur Wasser managen, sondern auch Lebensräume, Schatten, Kühlung und Aufenthaltsqualität schaffen.

Ziel war es, eine neue Generation von Straßenräumen zu entwickeln, die sich sowohl an den Anforderungen des Verkehrs als auch an denen des Klimas orientieren. Statt separater Lösungen für Entwässerung, Begrünung und Infrastruktur entstand ein integriertes System, das alle Funktionen gleichzeitig erfüllt.

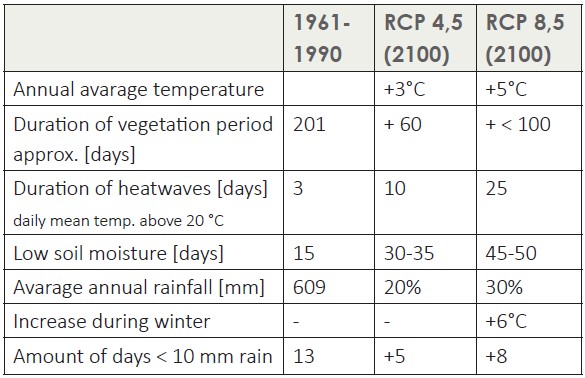

Tabelle 1. Zusammenstellung der Änderungen meteorologischer Daten für die Region Stockholm. Quelle: SMHI, zitiert in Livable ’scapes – A Handbook of Blue Green Grey Systems v3.0.

Tabelle 2. Zusammenstellung der Änderungen meteorologischer Daten für die Region Västra Götaland. Quelle: SMHI, zitiert in Livable ’scapes – A Handbook of Blue Green Grey Systems v3.0.

Wie funktioniert das Malmö-System?

Das BGG-System von Malmö basiert auf einer offenen, luftdurchlässigen Tragschicht (Macadam-Schicht) mit einem Porenvolumen von 30–40 %. Diese Schicht dient als Wasserspeicher, Drainage und Wurzelraum zugleich.

Über Einläufe, Rinnen oder versickerungsfähige Pflaster gelangt Regen- oder sogenanntes City Water – also aufbereitetes Grauwasser, Dachabfluss oder Drainagewasser – in das System. Dort wird es gespeichert, gereinigt und steht den Pflanzen bei Bedarf wieder zur Verfügung.

Der Aufbau gliedert sich typischerweise in drei funktionale Ebenen:

Oberfläche (Grau):

versickerungsfähige Pflaster, Rasenfugensteine oder wassergebundene Beläge

Integration von Aufenthaltsflächen, Parkplätzen oder Radwegen

Tragschicht (Blau):

Makadam 8/16 mm oder 16/32 mm

hoher Hohlraumanteil für Wasserspeicherung und Belüftung

dient als Puffer bei Starkregen und als Speicher in Trockenperioden

Vegetationsschicht (Grün):

strukturstabile Substrate mit Pflanzenkohle, Kompost und Sand

fördern mikrobielle Aktivität und Nährstoffbindung

verbessern Gas- und Wasserhaushalt, verhindern Staunässe

Diese Schichten sind hydraulisch miteinander verbunden und bilden ein durchlässiges, adaptives Netzwerk, das sich an verschiedene Straßenquerschnitte (Baumgruben, Grünstreifen, Parkbuchten) anpassen lässt.

BGG-System im Flexbereich – Kombination von Verkehrsfläche, Grünraum und Regenwasserspeicher.

(Quelle: Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems, Figure 5)

Stadtwasser als Ressource

Ein zentrales Element des Malmöer Ansatzes ist die Nutzung von Stadtwasser. Unter diesem Begriff versteht man Regen-, Drain- oder leicht verschmutztes Grauwasser, das nach einfacher Aufbereitung zur Bewässerung und Kühlung eingesetzt wird.

Statt Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz zu verwenden, wird lokal verfügbares Wasser über das BGG-System verteilt. Die kontinuierliche Zufuhr kleiner Wassermengen hält das Wurzelsystem aktiv und verbessert die biologische Aktivität des Substrats.

Ein praktisches Beispiel ist die Ängelholmsgatan, wo Parkbuchten, Bioretentionsflächen und Baumscheiben über eine durchgehende Tragschicht miteinander verbunden sind. Hier wird Regenwasser aus den angrenzenden Dächern gesammelt, über Schächte eingeleitet und als dezentrale Speicherlösung genutzt.

Ähnliche Umsetzungen finden sich an der Södervärn und der Neptunigatan, wo Pflanzflächen, Radwege und versickerungsfähige Beläge gemeinsam ein geschlossenes Wassersystem bilden.

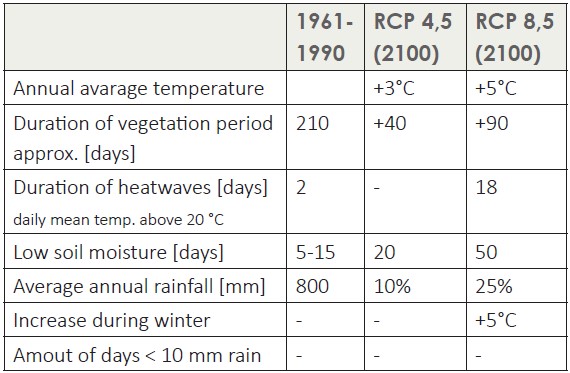

Geschlossener Wasserkreislauf – Nutzung von Regen-, Drain- und Grauwasser zur Bewässerung, Kühlung und Versorgung der BGG-Systeme.

(Quelle: Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems, Figure 4)

Regenwassermanagement und Vegetation

Das System erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig:

Retention: Speicherung von bis zu 400 l Wasser pro m³ Makadam – entscheidend für Starkregenereignisse.

Infiltration: kontrollierte Versickerung in tiefere Bodenschichten oder Weiterleitung an Entwässerungssysteme.

Evapotranspiration: Verdunstung über Vegetation und Bodenoberfläche senkt lokale Temperaturen um bis zu 5–8 °C.

Filtration: organische und mineralische Substrate reinigen das Wasser physikalisch und biologisch.

Besonders innovativ ist die Integration von Pflanzenkohle (Biochar), die als Dauerhumus fungiert, Nährstoffe speichert und den Boden pH-stabilisiert. Damit wird nicht nur die Vegetationsentwicklung gefördert, sondern auch CO₂ dauerhaft im Boden gebunden – ein Beitrag zur städtischen Klimabilanz.

Wirkung auf Stadtklima und Lebensqualität

Die Resultate der letzten Jahre sind sichtbar und messbar:

Bäume in BGG-Systemen zeigen ein deutlich stärkeres Wurzelwachstum und höhere Vitalität.

Hitzeperioden führen zu geringerem Blattverlust und längerer Vegetationsperiode.

Die Temperatur in begrünten Straßenräumen sinkt nachweislich um mehrere Grad.

Das Stadtbild gewinnt an Aufenthaltsqualität, Biodiversität und sozialem Wert.

Darüber hinaus wird das Kanalisationsnetz entlastet, Überflutungsrisiken sinken und die Stadt gewinnt an Klimastabilität.

Malmö betrachtet Wasser heute nicht mehr als Entsorgungsproblem, sondern als zentrale Ressource für städtisches Leben.

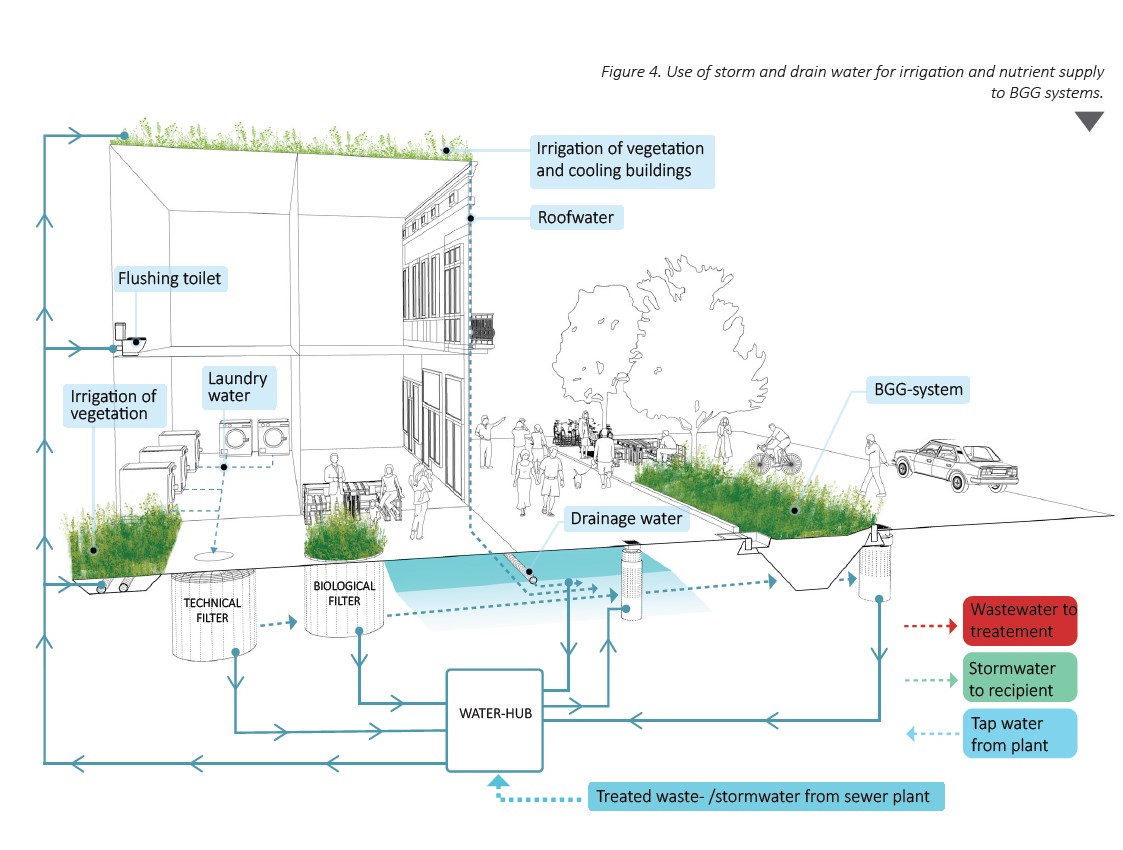

Entscheidungsbaum für die Auswahl und Dimensionierung von BGG-Systemen in

Abhängigkeit von Retentions-, Reinigungs- und Verkehrsanforderungen.

(Quelle: Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems, Figure 8)

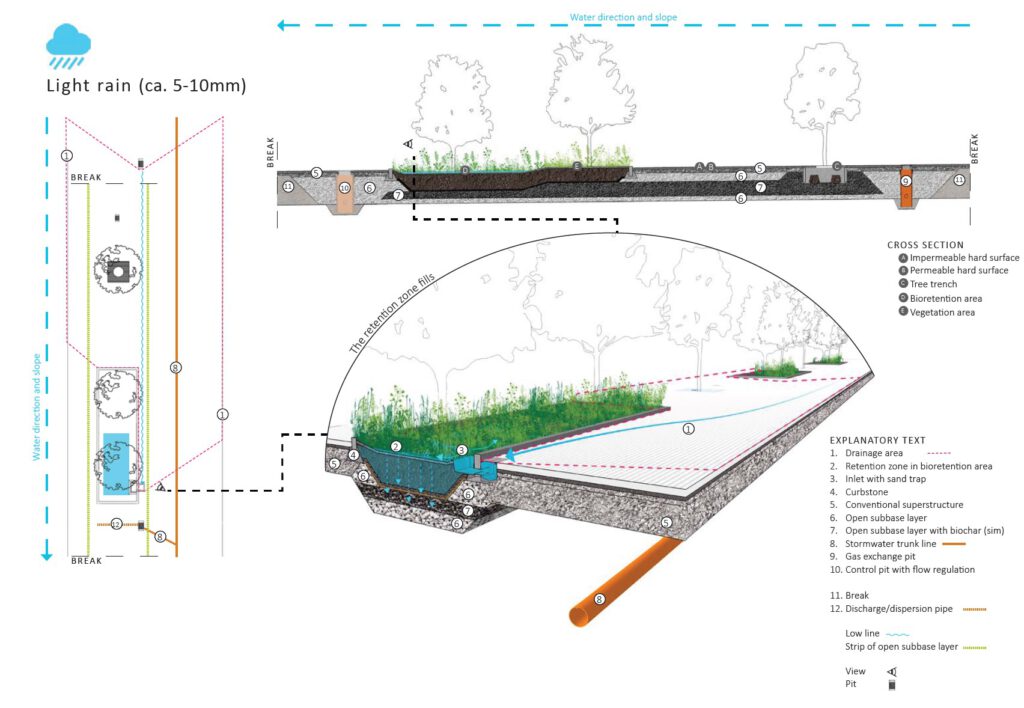

Funktionsweise des BGG-Systems bei unterschiedlichen Regenereignissen

Ein entscheidendes Merkmal der in Malmö eingesetzten Blue-Green-Grey-Systeme ist ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Niederschlagsintensitäten.

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie Regenwasser in den Schichtaufbau des Systems gelangt, zwischengespeichert und schrittweise abgeführt wird – vom leichten Nieselregen bis zum Starkregenereignis.

Bei leichtem Niederschlag fließt Regenwasser zunächst von den angrenzenden Oberflächen – Straßen, Gehwegen oder Dächern – in die Bioretentionsflächen. Dort sammelt es sich in einer oberflächennahen Retentionszone und infiltriert anschließend langsam in die offene Tragschicht aus Schotter.

In dieser Phase bleibt das gesamte Wasservolumen im System: es wird im Substrat und im Hohlraumgefüge gespeichert und steht der Vegetation direkt zur Verfügung.

So wird eine gleichmäßige Bodenfeuchte gewährleistet, ohne dass Wasser in die Kanalisation abgeführt werden muss.

Funktionsweise des BGG-Systems bei unterschiedlichen Regenereignissen

Ein entscheidendes Merkmal der in Malmö eingesetzten Blue-Green-Grey-Systeme ist ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Niederschlagsintensitäten.

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie Regenwasser in den Schichtaufbau des Systems gelangt, zwischengespeichert und schrittweise abgeführt wird – vom leichten Nieselregen bis zum Starkregenereignis.

Leichter Regen (ca. 5–10 mm)

Bei leichtem Niederschlag fließt Regenwasser zunächst von den angrenzenden Oberflächen – Straßen, Gehwegen oder Dächern – in die Bioretentionsflächen. Dort sammelt es sich in einer oberflächennahen Retentionszone und infiltriert anschließend langsam in die offene Tragschicht aus Schotter.

In dieser Phase bleibt das gesamte Wasservolumen im System: es wird im Substrat und im Hohlraumgefüge gespeichert und steht der Vegetation direkt zur Verfügung.

So wird eine gleichmäßige Bodenfeuchte gewährleistet, ohne dass Wasser in die Kanalisation abgeführt werden muss.

Funktion des BGG-Systems bei leichtem Regen – Oberflächenabfluss wird in der Bioretentionszone gesammelt und vollständig im System gespeichert.

(Quelle: Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems, Figure 20)

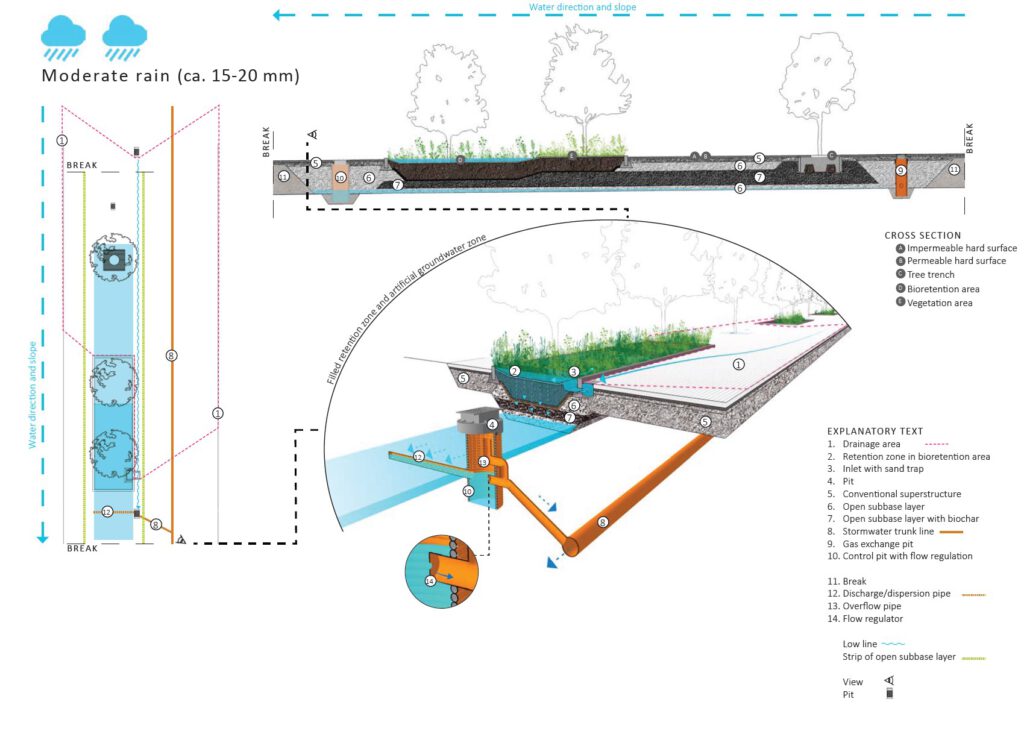

Mäßiger Regen (ca. 15–20 mm)

Wenn der Niederschlag zunimmt, füllen sich die Bioretentionsflächen rascher, und Wasser beginnt, die unteren Schichten zu durchdringen.

Die Retentionszone und der künstliche Grundwasserbereich werden aktiv: Wasser sickert durch die Substratschichten, erreicht die offene Tragschicht mit Pflanzenkohle und fließt schließlich über das Kontroll- und Gasaustauschsystem reguliert in den Regenwasserkanal ab.

Über einstellbare Drosselöffnungen kann die Fließgeschwindigkeit angepasst werden – ein wesentlicher Bestandteil des integrierten Rückhaltemanagements.

Funktion des BGG-Systems bei leichtem Regen – Oberflächenabfluss wird in der Bioretentionszone gesammelt und vollständig im System gespeichert.

(Quelle: Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems, Figure 20)

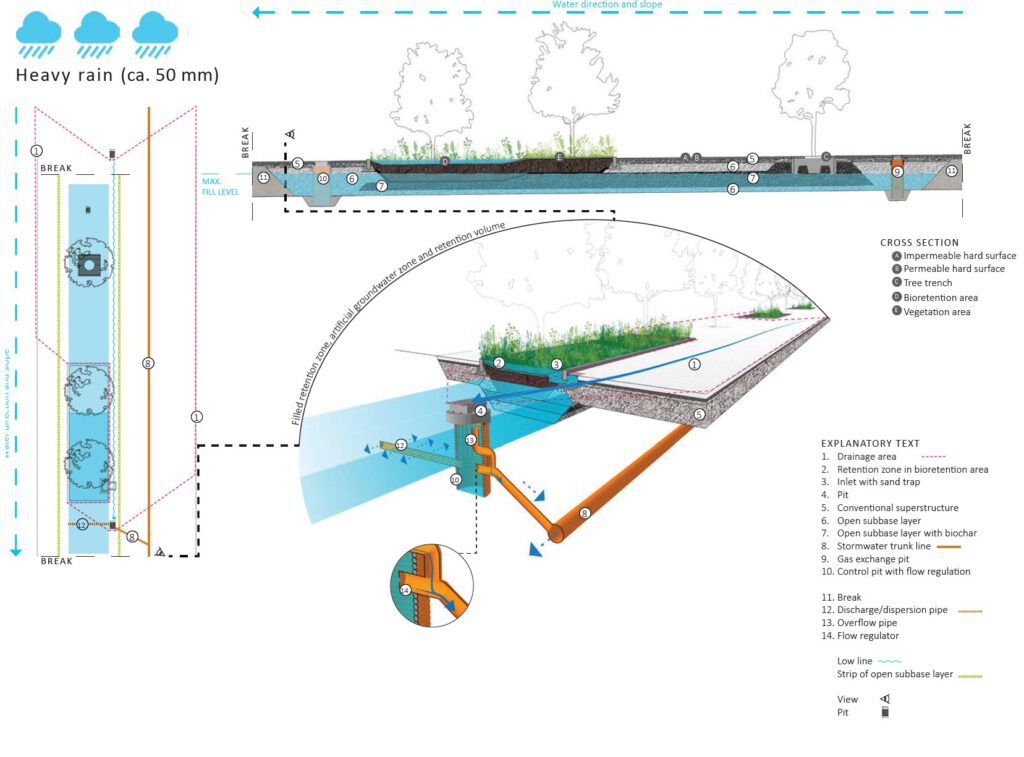

Starker Regen (ca. 50 mm)

Bei Starkregenereignissen wird die volle Speicherkapazität des Systems aktiviert. Die Retentions- und Grundwasserzonen füllen sich bis zum maximalen Pegel; überschüssiges Wasser wird über das Kontrollschacht- und Überlaufsystem gezielt in die Regenwasser-Hauptleitung geleitet.

Trotz der großen Wassermengen wird die Belastung der Kanalisation deutlich reduziert, da ein Großteil des Volumens zunächst im System gepuffert wird.

Diese kombinierte Wirkung – Retention, Drosselung, Filtration und Verdunstung – macht das BGG-System zu einem entscheidenden Baustein des urbanen Regenwassermanagements.

Funktion des BGG-Systems bei Starkregen – gefüllte Retentionszonen und geregelter Abfluss über das Überlauf- und Drosselsystem in die Regenwasserleitung.

(Quelle: Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems, Figure 22)

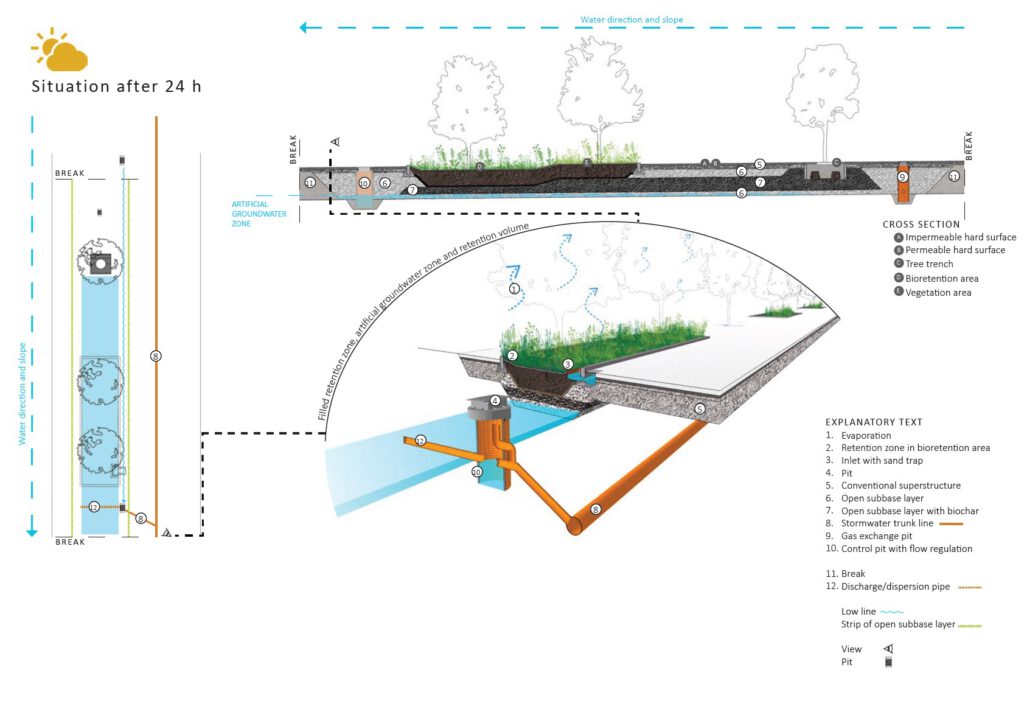

Situation nach 24 Stunden – Rückkehr zum Gleichgewicht

Nach dem Abklingen des Regenereignisses zeigt sich die eigentliche Stärke des BGG-Systems: die Fähigkeit zur Selbstregeneration und Wiederherstellung des Wasserhaushalts.

Etwa 24 Stunden nach einem Starkregen ist die Retentionszone weitgehend entleert. Ein Teil des gespeicherten Wassers wurde durch die Pflanzen aufgenommen und verdunstet, ein anderer Teil ist in die offene Tragschicht mit Pflanzenkohle infiltriert und dort temporär gebunden.

Die verbleibende Feuchtigkeit in den unteren Schichten bildet eine künstliche Grundwasserzone, die als nachhaltige Wasserreserve für längere Trockenphasen dient.

Gleichzeitig sorgt der Gasaustausch über die Schächte für eine Belüftung des Systems, wodurch Sauerstoff in den Wurzelraum gelangt und anaerobe Prozesse vermieden werden.

So bleibt das Substrat aktiv, die Vegetation vital – und das System betriebsbereit für das nächste Regenereignis.

Zustand des BGG-Systems 24 Stunden nach dem Regen – Wasserhaushalt ausgeglichen, Verdunstung und Infiltration abgeschlossen, künstliche Grundwasserzone stabilisiert.

(Quelle: Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems, Figure 23)

In Kombination verdeutlichen diese vier Darstellungen, wie Blue-Green-Grey-Systeme in Malmö den natürlichen Wasserkreislauf technisch nachbilden:

Regenaufnahme und Speicherung (5–50 mm)

Infiltration und Filtration über strukturstabile Schichten

Kontrollierte Drosselung und Ableitung bei Extremereignissen

Verdunstung und Wiederaufladung nach 24 Stunden

Diese Zyklen schaffen ein lebendiges Gleichgewicht zwischen Wasser, Vegetation und städtischer Struktur – ein Musterbeispiel für klimawirksame Stadtplanung auf Basis naturbasierter Prozesse.

Der hier vorgestellte Malmö-Modell zeigt eindrucksvoll, wie eine Stadt mit Weitblick Wasser, Vegetation und Infrastruktur zu einem lebendigen, klimaresilienten System verbinden kann.

Alle gezeigten Darstellungen, Prinzipien und Abbildungen stammen aus der Publikation

„Livable ’scapes – A Handbook of Bluegreengrey Systems“ des schwedischen Planungsbüros EDGE.

Wer sich vertieft mit dem Thema befassen möchte, findet die vollständige Ausgabe der Publikation kostenlos auf der Website:

https://edges.se/

Wir danken EDGE herzlich für die Bereitstellung der Materialien und ihrer inspirierenden Arbeit.

Ein besonderer Dank gilt Martin Vysoký, der uns die Inhalte des Handbuchs zur Verfügung gestellt, als Referent auf unserer ersten Black2GoGreen-Konferenz teilgenommen und uns persönlich durch die realisierten BGG-Systeme in Malmö geführt hat.

Alle Rechte an Texten, Abbildungen und Inhalten liegen bei EDGE / Livable ’scapes.

Dieser Beitrag versteht sich als fachliche Würdigung und Weiterverbreitung ihrer beispielhaften Arbeit im Bereich der blau-grün-grauen Stadtgestaltung.