Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Stockholmer System in Österreich

Vom Pilotprojekt zum Standard

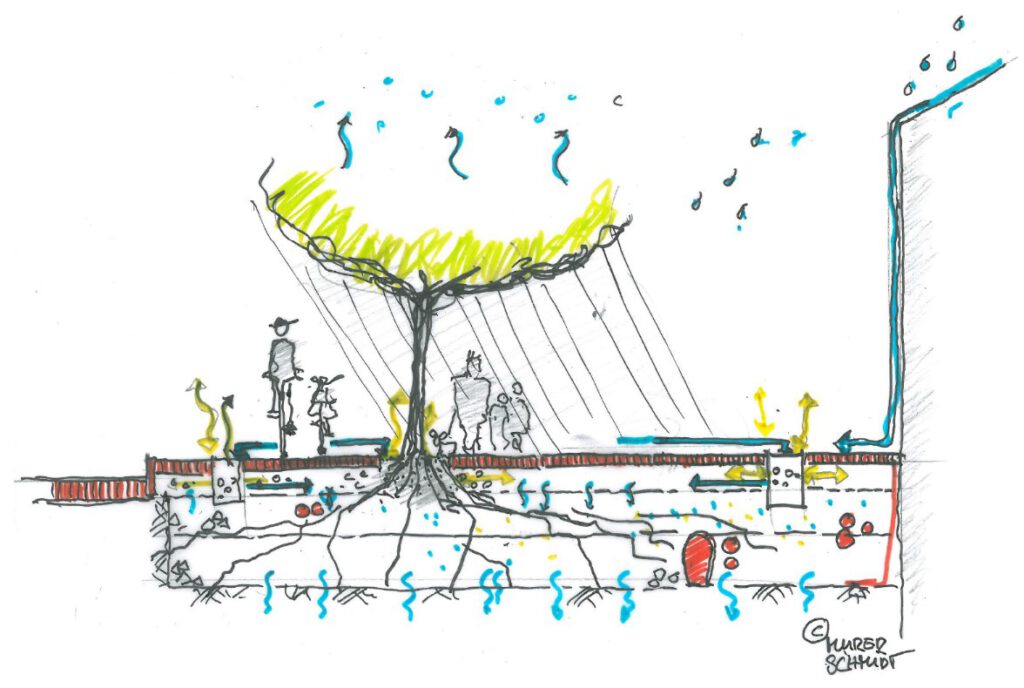

Die Klimakrise trifft Städte besonders hart. Längere Hitzeperioden, zunehmende Starkregenereignisse und der enorme Versiegelungsgrad urbaner Flächen führen zu einer deutlichen Belastung der Stadtnatur. Besonders Straßenbäume gelten als „Verlierer des Klimawandels“: Sie sind in engen Baumgruben mit wenigen Kubikmetern Substrat eingezwängt, leiden unter Sauerstoffmangel, Trockenstress, Staunässe und Salzbelastung im Winter. Nach Untersuchungen verschiedener europäischer Städte liegt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Straßenbaumes in stark verdichteten Innenstadtlagen oft bei nur 7–15 Jahren – weit entfernt von den ökologischen und ökonomischen Potenzialen, die vitale, ausgewachsene Bäume bieten könnten.

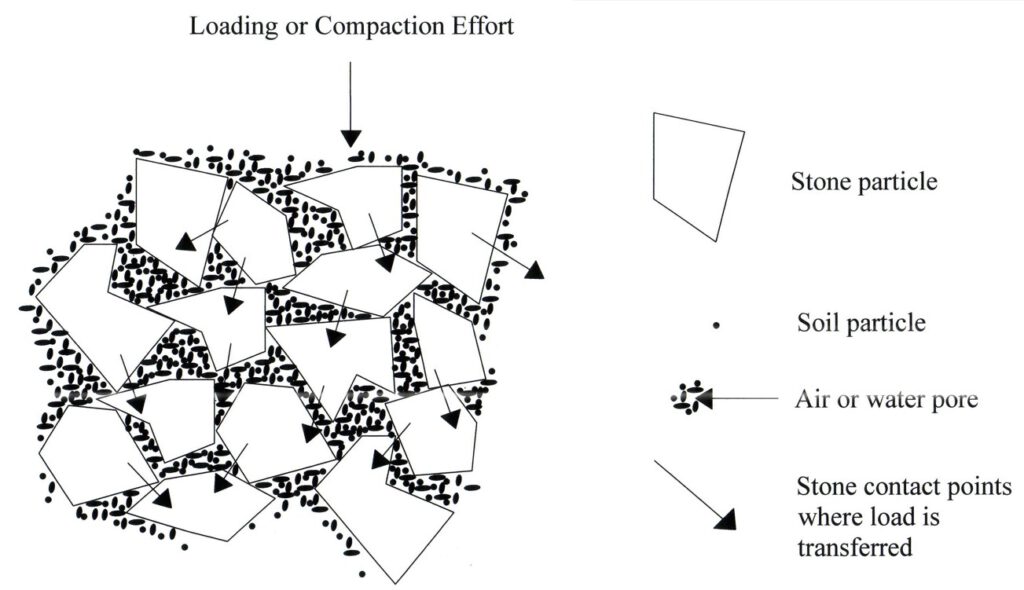

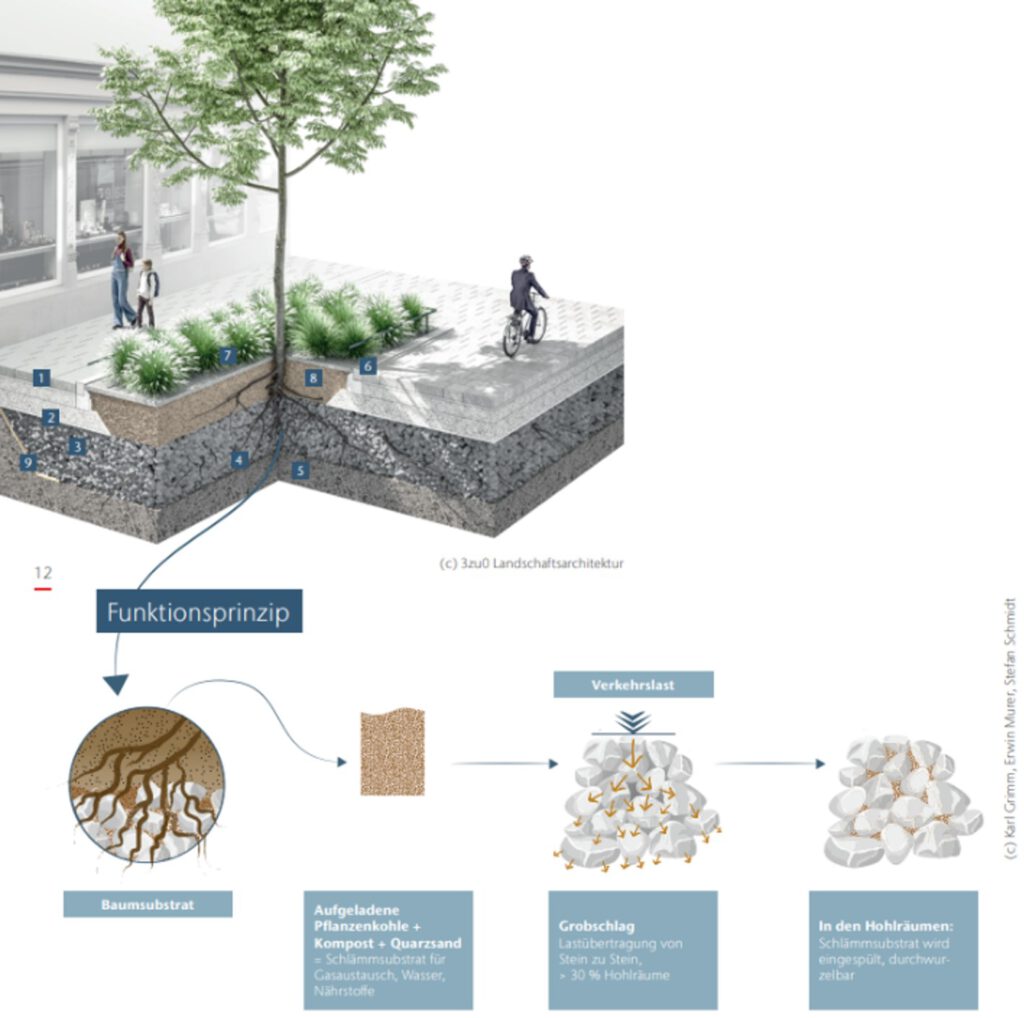

Um dieses Problem anzugehen, entwickelte die schwedische Hauptstadt Stockholm bereits in den 1990er-Jahren ein innovatives Konzept: das sogenannte Stockholmer System (schwedisch auch „Stockholmsmodellen“ genannt). Dabei handelt es sich um einen skelettartigen Substrataufbau, der einerseits die Tragfähigkeit für Straßen und Gehwege sichert, gleichzeitig aber ausreichend durchwurzelbaren Raum, Wasser und Luft für Stadtbäume bereitstellt.

Das Grundprinzip besteht aus einer tragfähigen Gesteinsschicht (meist Schotter mit Korngröße 32/63 mm), deren Hohlräume mit einem speziellen Baumsubstrat verfüllt werden. Dadurch entsteht ein „Boden mit Doppelcharakter“: stabil wie ein Straßenunterbau, aber gleichzeitig durchwurzelbar und hochfunktional.

Ein typischer Aufbau in Graz sieht folgendermaßen aus:

-

Tragschicht aus Schotter: etwa 50–80 cm stark, aufgelockert und mit Substrat verfüllt.

-

Vegetationssubstrat: bestehend aus Lava, Sand, Kompost und zunehmend auch Pflanzenkohle.

-

Einleitungsbauwerke: Straßenabläufe oder Rinnen, die Regenwasser gezielt in die Baumgrube leiten.

-

Notüberläufe: verhindern Staunässe, indem überschüssiges Wasser in die Kanalisation oder Versickerungsanlagen geführt wird.

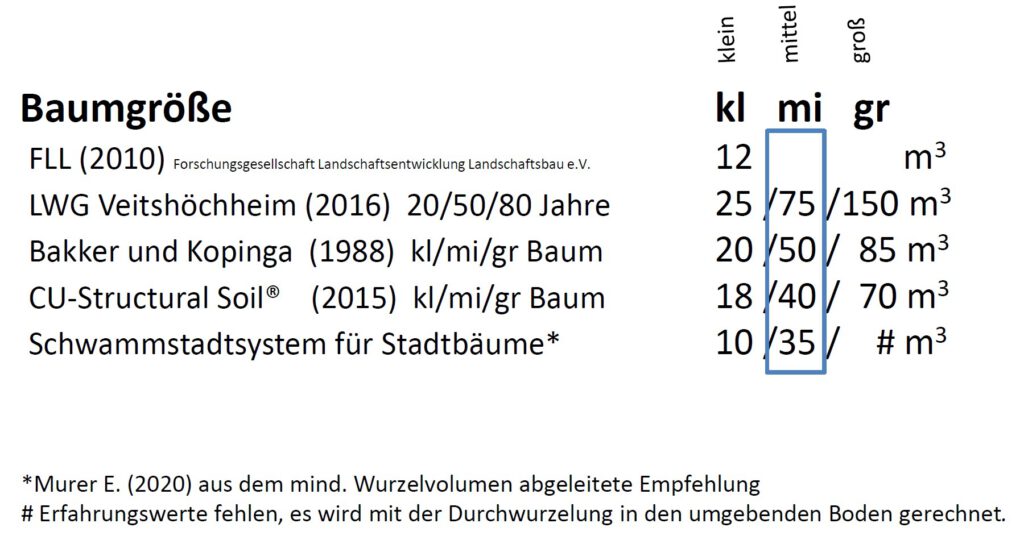

Je nach Standort können so zwischen 10 und 30 m³ durchwurzelbarer Raum pro Baum geschaffen werden – ein Vielfaches im Vergleich zu klassischen Baumgruben, die oft nur 3–5 m³ Volumen bieten.

Wachstum braucht Raum – Literaturwerte zum Wurzelvolumen

Aufbau und Zusammensetzung des Schwammstadt-Substrats

Das Substrat im Schwammstadtprinzip unterscheidet sich grundlegend von gewöhnlichen Pflanzgruben. Es ist keine klassische Erde, sondern ein speziell entwickelter Baukörper, der Lasten trägt und zugleich die ökologischen Bedürfnisse von Stadtbäumen erfüllt. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, der stabil, wasserspeichernd, luftdurchlässig und dauerhaft durchwurzelbar ist.

Die Basis bildet das sogenannte Struktursubstrat. Dabei handelt es sich um eine Schicht aus grobem Splitt, meist Dolomit oder Granit, mit einer Korngröße zwischen 90 und 150 Millimetern. Diese groben Steine werden lagenweise eingebaut und verdichtet. Dadurch entsteht ein stabiles Skelett, das das Gewicht von Straßenbelägen, Gehwegen oder Parkplätzen problemlos aufnehmen kann. Zwischen den Steinen bleiben jedoch große Hohlräume erhalten – und genau diese werden anschließend gezielt gefüllt.

Struktursubstrat:

Struktursubstrat

Funktion: Tragfähiges Skelettgerüst mit möglichst großen, zusammenhängenden und stabilen Hohlräumen

Material: Dolomit- oder Granitsplitt oder gleichwertiges Material bezüglich Härte und Frost- / Tauwechselbeständigkeit

Dimension: Einbau horizontal, mind. 2 Lagen zu je 30 cm Korngröße: z.B. KK (70-120*) 90 – 150 mm

Feinsubstrat:

Eigenschaften:

- durchlässig (Wasser und Luft)

- speicherfähig (Wasser, Nährstoffe)

- durchwurzelbar

- langzeitstabil (Baumalter)

Bestandteile:

- mineralisch – Sand, Schluff

- organisch – Kompost (A+), Pflanzenkohle

(EBC-Urban)

Funktion:

- Pflanzenkohle – langfristig stabile, poröse Struktur, hohe FK, Trägermedium für Nährstoffe, Habitat für Organismen und Pilze, CO2-Speicher

- Reifekompost – organische Substanz, „Aufladung“ Kohle

Erfahrungswert:

ca. 75-90 l/m² für 30 cm Schichthöhe. Nach dem Einschlämmen soll der Grobschlag noch deutlich sichtbar sein, ca. 1/2 Korngröße. Die darüber liegende Schicht soll das Schlämmsubstrat nicht verdichten können (Stauschicht vermeiden).

In diese Zwischenräume wird das Feinsubstrat eingeschlämmt. Es handelt sich um eine Mischung aus mineralischen Anteilen wie Sand, Schluff oder Lavagranulat und organischen Bestandteilen wie Reifekompost oder Humus. Seit 2019 wird in Österreich standardmäßig auch Pflanzenkohle beigemischt, meist fünf bis zehn Volumenprozent. Diese Kohle ist porös, extrem stabil und wirkt wie ein Schwamm: Sie kann das Drei- bis Fünffache ihres Eigengewichts an Wasser speichern, Nährstoffe binden und dauerhaft Kohlenstoff im Boden speichern.

Direkt um den Baum wird zusätzlich ein spezielles Baumsubstrat eingebaut, das feinere Anteile und mehr organische Substanz enthält. Es sorgt dafür, dass junge Wurzeln gute Startbedingungen finden und in der Anwachsphase zuverlässig mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden.

Am oberen Rand schließt eine Belüftungs- und Verteilschicht den Aufbau ab. Sie verteilt das Regenwasser gleichmäßig, stellt den notwendigen Gasaustausch sicher und erlaubt über Schächte oder Rohre auch Wartungsarbeiten.

Zusammengefasst ergibt sich in der Praxis folgende Zusammensetzung:

60–65 % Grobschlag (tragfähiges Skelett, Porenvolumen ca. 30 %, nFK ca. 8 %)

20–25 % mineralische Feinanteile (Sand, Lava, kleiner Splitt)

10–15 % organische Komponenten (Kompost, Rindenhumus)

5–10 % Pflanzenkohle (EBC-Urban zertifiziert, hoher Wasserspeicher, CO₂-Senke)

So entsteht ein Material, das auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Schotter und Erde aussieht, in Wahrheit aber ein hochfunktionales System ist: stabil genug, um Straßenbau zu tragen, und gleichzeitig so durchlässig und lebendig, dass Bäume darin über Jahrzehnte vital wachsen können.

Substratmischungen und Pflanzenkohle

Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Zusammensetzung des Substrates. In Österreich entwickelte sich ein standardisiertes Mischungsverhältnis:

Grobschlag (ca. 60–65 %): tragfähiges Gerüst, Porenvolumen ~30 %, nFK ~ 8 %.

Feinsubstrat (20–25 %): Sand, Schluff, Kompost.

Organische Komponenten (10–15 %): Rindenhumus, Kompost (A+).

Pflanzenkohle (5–10 %): stabile, poröse Struktur, CO₂-Speicher, Habitat für Mikroorganismen.

Effekte der Pflanzenkohle:

Wasserhaltevermögen: 3–5-faches Eigengewicht.

Reduktion von Nährstoffauswaschung um bis zu 30 %.

Dauerhafte Speicherung von ca. 2,7 t CO₂ pro Tonne Biochar.

Erhöhte mikrobielle Aktivität und bessere Mykorrhiza-Anbindung.

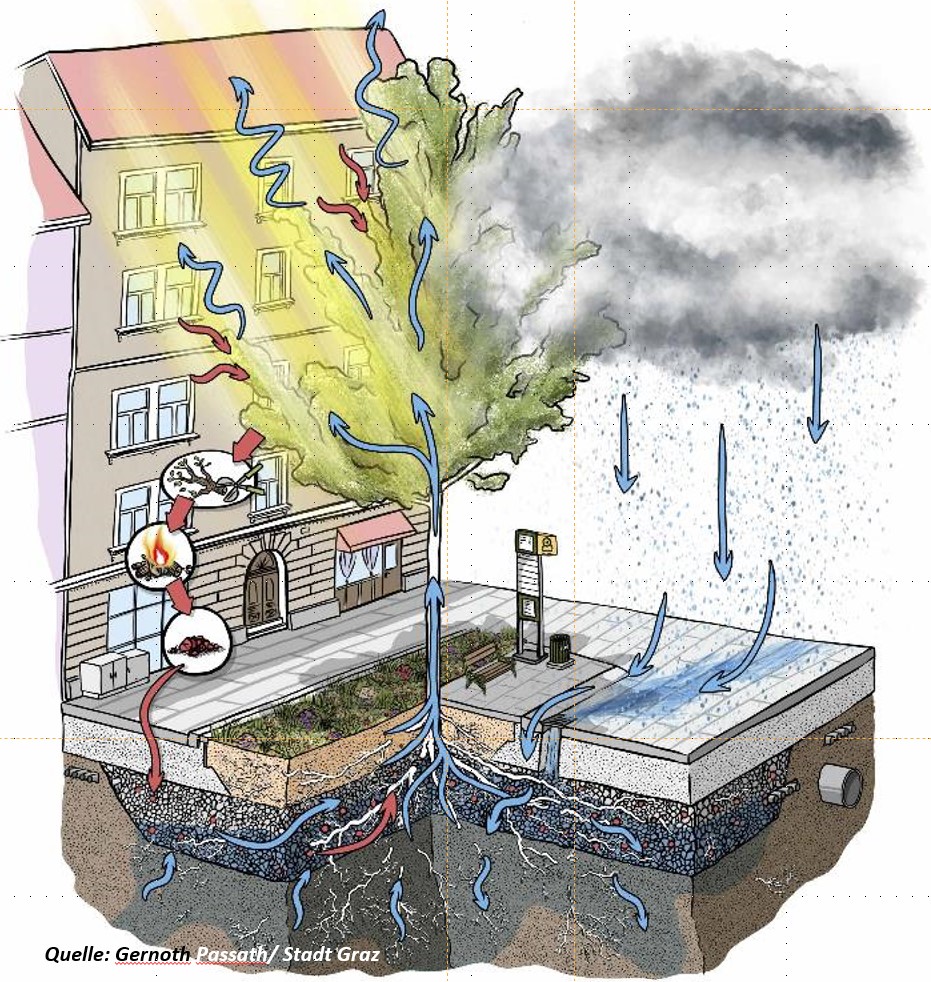

Regenwassermanagement und Qualität in Österreich

Ein entscheidender Baustein der österreichischen Schwammstadt-Praxis ist der Umgang mit Regenwasser. Während Niederschläge früher als Abwasser betrachtet und schnellstmöglich in die Kanalisation abgeleitet wurden, gilt Regenwasser heute als wertvolle Ressource für die Stadtbäume. Durch die gezielte Einleitung in Baumstandorte wird es gespeichert, gefiltert und in Trockenzeiten den Wurzeln zur Verfügung gestellt.

In Österreich erfolgt die Einteilung der Herkunftsflächen nach dem ÖWAV-Regelblatt 45, das fünf Belastungsklassen unterscheidet:

F1 – gering belastet: sauberes Wasser von Dachflächen, Fassaden, Rad- und Gehwegen oder kleinen Terrassen. Dieses Wasser kann direkt in die Baumsubstrate eingeleitet werden.

F2 – mäßig belastet: Regenwasser von kleineren Parkplätzen oder Fahrbahnen mit geringem Verkehrsaufkommen. Hier ist eine einfache Vorreinigung empfohlen.

F3 – stärker belastet: Wasser von größeren Parkplätzen mit häufigem Fahrzeugwechsel oder von Straßen mit bis zu 15.000 Fahrzeugen täglich. Eine Filterung ist hier verpflichtend.

F4 und F5 – hoch belastet: Abflüsse von Großparkplätzen, stark befahrenen Straßen oder Umschlagplätzen. Hier ist eine technische Reinigung über Boden- oder Spezialfilter zwingend erforderlich.

Die österreichische Praxis zeigt: Ein Baumstandort nach Schwammstadtprinzip kann bei Starkregenereignissen mehrere tausend Liter Wasser aufnehmen und zwischenspeichern. Damit wird nicht nur die Kanalisation entlastet, sondern auch die Versorgung der Bäume während längerer Trockenperioden gesichert. In Kombination mit Pflanzenkohle entsteht ein doppelter Nutzen – Kühlung und Verschattung für die Stadtbewohner und gleichzeitig ein messbarer Beitrag zum Klimaschutz.

Bodenfilter übernehmen hier eine zentrale Rolle. Sie bestehen aus natürlichen Substraten wie Sand, Splitt oder humusreichem Boden. Durch ihre Eigenschaften – Korngrößenbereich, Durchlässigkeit (Kf-Wert), Kalk- und Humusgehalt, pH-Wert und Salzgehalt – sorgen sie für die Reinigung und Pufferung des Sickerwassers. Abhängig von der Belastungsklasse sind unterschiedliche Schichtmächtigkeiten erforderlich: mindestens 10 cm (F2) bzw. 30 cm (F3). Eine Vorreinigung, etwa durch Sedimentation oder Rückhaltebecken, wird empfohlen, um die Lebensdauer der Filter zu verlängern. Ergänzend können die Flächen mit Vegetationsdecken wie Wiesen oder geeigneten Sträuchern bepflanzt werden, was die Filterleistung weiter steigert.

Wo natürliche Filter nicht ausreichen oder die Belastung des Regenwassers höher ist, kommen technische Filter zum Einsatz. Diese bestehen aus speziell hergestellten Materialien, die Schadstoffe im Sickerwasser zuverlässig zurückhalten oder abbauen. Sie sind nach ÖNORM B2506-3 geprüft und registriert. Erforderlich ist eine Schichtmächtigkeit von mindestens 30 cm. Je nach Flächenverhältnis (Entwässerungsfläche im Vergleich zur Filterfläche) kann eine Vorreinigung empfohlen oder sogar verpflichtend sein. Technische Filter gewährleisten eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung und können durch unterschiedliche Systeme (z. B. Filtervliese, Siebe) an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Kombination aus Boden- und technischen Filtersystemen ermöglicht es, auch in stark belasteten urbanen Lagen Regenwasser effektiv zu reinigen und als Ressource für Stadtbäume nutzbar zu machen. Dadurch entsteht ein geschlossener Kreislauf: sauberes Wasser wird gespeichert, der Baum profitiert durch eine bessere Versorgung, und gleichzeitig wird das Grundwasser langfristig geschützt.